7 maggio 1898 – Il Grido di Milano: Sangue e Pane. Anatomia di una Strage Annunciata

I. Milano sull’Orlo della Crisi

L’Italia di fine Ottocento si trovava nel pieno di quella che gli storici definiscono la “crisi di fine secolo”, un periodo turbolento caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, acute tensioni sociali e una persistente instabilità politica. Dopo la fase della Sinistra Storica, il paese vedeva l’alternarsi di governi spesso orientati verso politiche conservatrici e repressive, dimostrandosi incapaci di fornire risposte adeguate alle crescenti e pressanti richieste provenienti da vasti strati della popolazione. Questa incapacità di integrare le masse popolari e di rispondere alle loro esigenze fondamentali, come la disponibilità di pane a un prezzo accessibile, minava le fondamenta stesse del patto sociale su cui si reggeva l’ancora giovane Stato unitario. La debolezza intrinseca della classe politica, descritta da alcuni osservatori come “gretta ed arretrata”, e la sua propensione a ricorrere alla coercizione piuttosto che al consenso, erano sintomi evidenti di una crisi di legittimità che andava ben oltre le difficoltà economiche contingenti.

La nazione era afflitta da problemi strutturali di vasta portata. Una politica economica marcatamente protezionistica, se da un lato mirava a sostenere la nascente industria nazionale, dall’altro produceva effetti negativi sull’aumento dei prezzi dei beni di consumo primario, gravando pesantemente sulle classi più povere. A ciò si aggiungevano le pesanti ripercussioni economiche e morali delle disastrose avventure coloniali, culminate con la bruciante sconfitta di Adua nel 1896, che non solo avevano dissestato le finanze statali ma avevano anche inferto un duro colpo al prestigio nazionale. Il governo guidato dal Marchese di Rudinì, succeduto a Crispi, pur tentando una politica di moderazione, non riuscì in alcun modo ad allentare le forti tensioni sociali che attraversavano il paese.

In questo complesso e difficile scenario nazionale, Milano rappresentava un apparente paradosso. Capitale economica e morale del Regno, capoluogo della Lombardia, la regione che trainava l’espansione industriale italiana, la città concentrava nei suoi confini circa la metà dell’intera capacità produttiva del paese. Era un centro urbano in rapidissima crescita, simbolo della modernizzazione e dello sviluppo capitalistico italiano, un vero e proprio motore economico che attirava manodopera e capitali. Tuttavia, proprio questa “crescita impetuosa del capitalismo” generava al suo interno profonde disuguaglianze e acute contraddizioni. Gli operai, pur essendo la forza motrice di questa espansione, vivevano in condizioni di estrema precarietà, con salari spesso insufficienti a garantire la sussistenza e un costo della vita in costante aumento.

Milano, dunque, non era solo un fiorente centro industriale, ma anche un vivace focolaio di organizzazioni operaie, di sindacati e Camere del Lavoro, queste ultime sorte in alcuni casi anche grazie al contributo di amministrazioni comunali moderate. La città era altresì un importante centro di dibattito politico, animato da una borghesia lombarda che, almeno in parte, si era mostrata critica nei confronti delle politiche repressive attuate da Francesco Crispi, auspicando una qualche forma di legittimazione e riconoscimento per le nascenti organizzazioni dei lavoratori. Questa dualità faceva di Milano una sorta di “laboratorio” delle contraddizioni del capitalismo italiano: da un lato all’avanguardia nello sviluppo economico, dall’altro terreno fertile per la crescita della coscienza di classe e delle rivendicazioni operaie. La durezza della repressione che si sarebbe scatenata proprio in questa città, considerata “moderna” ed “europea”, avrebbe assunto un valore simbolico di monito per l’intero paese, segnalando la ferma determinazione dello Stato a stroncare con ogni mezzo il movimento operaio organizzato.

Il malcontento popolare, già serpeggiante e palpabile negli ultimi mesi del 1897, trovò un consenso sempre più vasto e una maggiore capacità di mobilitazione a partire dal gennaio del 1898. Le proteste, inizialmente sporadiche e localizzate, iniziarono a diffondersi a macchia d’olio in numerose regioni italiane, dalla Romagna alla Puglia, toccando centri come Perugia, Troina, Modica, Bassano, Rimini, Ravenna, Benevento e Molfetta, prima di raggiungere il loro tragico culmine proprio a Milano. Già nei primi giorni di maggio, prima ancora dell’esplosione milanese, si erano registrate vittime in altre città italiane a seguito degli scontri con le forze dell’ordine, un chiaro segnale che la situazione stava precipitando verso un punto di non ritorno. I moti milanesi, dunque, non furono un evento isolato, ma l’apice di un’ondata di malcontento che percorse l’intera penisola, testimoniando la profondità di una crisi che era al contempo economica, sociale e politica.

II. Le Radici della Protesta: Fame, Ingiustizia e Debolezza Politica

La causa scatenante immediata che portò all’esplosione dei moti popolari fu il drastico e insostenibile aumento del prezzo del pane, alimento fondamentale e spesso unico sostentamento per la stragrande maggioranza della popolazione italiana, in particolare per le classi lavoratrici urbane e rurali. Nel volgere di breve tempo, il costo del pane subì un’impennata vertiginosa, passando da circa 35 centesimi a 60 centesimi al chilogrammo. Questo rincaro fu il risultato di una complessa concatenazione di fattori, sia interni che internazionali.

Alla base vi fu innanzitutto il pessimo raccolto di grano del 1897, che ridusse drasticamente la disponibilità di cereali a livello nazionale, creando le premesse per una carenza di offerta. A questa situazione interna si sommarono fattori di natura internazionale. Lo scoppio della guerra ispano-americana nell’aprile del 1898 ebbe conseguenze dirette sui mercati globali: il conflitto portò a un blocco navale e al conseguente fermo delle esportazioni di grano dagli Stati Uniti verso l’Europa, causando una contrazione dell’offerta e un generalizzato rialzo dei prezzi del grano sui mercati internazionali.

Tuttavia, la crisi del pane non fu semplicemente il risultato di eventi naturali o di dinamiche internazionali sfavorevoli. Un ruolo determinante fu giocato dalle precise scelte politiche del governo italiano, guidato dal Marchese Antonio di Rudinì. Nonostante le crescenti difficoltà e le richieste provenienti da più parti, il governo mantenne in vigore elevati dazi doganali sull’importazione del grano, una misura protezionistica volta a favorire gli interessi dei produttori agrari nazionali ma che, in un contesto di scarsità, contribuiva a mantenere artificialmente alti i prezzi per i consumatori. Sebbene fossero state avanzate proposte per una riduzione di tali dazi, il governo Di Rudinì non intervenne in maniera tempestiva ed efficace. Solo tra gennaio e aprile del 1898 venne attuata una riduzione provvisoria e del tutto insufficiente del dazio, i cui effetti sul prezzo finale del pane furono minimi e inadeguati ad alleviare le sofferenze della popolazione. Queste decisioni politiche rivelavano una chiara priorità accordata agli interessi agrari e industriali, tutelati dal protezionismo, rispetto al benessere e alla sopravvivenza stessa della popolazione urbana e delle fasce più deboli. L’impatto di questa situazione fu devastante: si calcola che un operaio della Pirelli, con un salario giornaliero di circa 1,5 lire, potesse acquistare meno di 5 chilogrammi di pane, quando il fabbisogno minimo individuale, il cosiddetto “pane da munizione”, era stimato in circa 1 chilogrammo a testa al giorno. A esacerbare ulteriormente gli animi contribuì anche la diffusione, per quanto probabilmente infondata, della convinzione che i fornai stessero speculando sulla fame, nascondendo la farina per farne aumentare ulteriormente il prezzo, alimentando così un clima di sospetto e rabbia popolare.

Il contesto politico in cui maturò la crisi era caratterizzato da una profonda spaccatura all’interno della classe dirigente italiana. Da un lato, esisteva un settore, seppur minoritario, più incline a una cauta apertura in senso liberale, che contemplava la possibilità di un riconoscimento formale delle organizzazioni dei lavoratori e una gestione meno conflittuale delle vertenze sociali. Dall’altro lato, prevaleva una corrente politica decisamente orientata verso la repressione, che vedeva nelle crescenti richieste popolari e nell’organizzazione operaia una minaccia all’ordine costituito e che trovava i suoi principali punti di riferimento nella monarchia e in vasti settori dell’esercito e dell’alta burocrazia statale. Le autorità governative e le forze dell’ordine tendevano a considerare i lavoratori che lottavano per la difesa dei propri diritti e per il miglioramento delle proprie condizioni di vita non come interlocutori legittimi, ma come “sovversivi”, “perturbatori dell’ordine” e “nemici della collettività”. Di conseguenza, i gendarmi e l’esercito venivano sistematicamente schierati a difesa degli interessi degli industriali e degli agrari, reprimendo con la forza scioperi e manifestazioni.

Il governo guidato da Antonio di Rudinì, sebbene talvolta definito “moderato” rispetto al precedente esecutivo di Crispi, non riuscì in alcun modo ad allentare le crescenti tensioni sociali e, di fronte all’aggravarsi della crisi, optò risolutamente per la linea della fermezza e della repressione. Paradossalmente, fu proprio Giuseppe Zanardelli, figura di spicco del liberalismo progressista e all’epoca Ministro dell’Interno nel governo di Rudinì, a proclamare lo stato d’assedio a Milano, una decisione che segnò un tragico punto di svolta verso la soluzione militare della crisi. La monarchia, nella persona di Re Umberto I, appoggiò senza riserve la linea repressiva, considerando l’esercito come il più “sicuro riferimento della Corona” e il principale strumento per il mantenimento dell’ordine sociale.

Nei giorni e nelle settimane che precedettero il fatidico 7 maggio, la città di Milano fu teatro di numerose avvisaglie della tempesta imminente. Si verificarono agitazioni e scioperi, in particolare nei grandi complessi industriali come la Pirelli, che coinvolsero un numero crescente di lavoratori e si estesero a diversi quartieri popolari della città. La tradizionale festa dei lavoratori del 1° maggio, sebbene trascorsa senza incidenti di rilievo a Milano, si svolse in un clima di palpabile tensione, con le autorità in stato di allerta. A gettare ulteriore benzina sul fuoco contribuì, il 4 maggio, la diffusione del decreto di richiamo alle armi della classe 1873, una misura che acuì ulteriormente il malcontento e la preoccupazione tra la popolazione.

Un evento che ebbe profonde ripercussioni emotive e che contribuì a surriscaldare ulteriormente il clima fu l’uccisione, avvenuta il 5 maggio a Pavia, di Muzio Mussi. Figlio di Giuseppe Mussi, noto esponente del radicalismo lombardo e futuro sindaco di Milano, il giovane fu colpito a morte dalle forze dell’ordine mentre tentava un’opera di mediazione per evitare che una manifestazione degenerasse in scontri violenti. La notizia della sua morte, che dimostrava come la repressione potesse colpire anche figure appartenenti alla borghesia progressista e impegnate in tentativi di pacificazione, ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica milanese e potrebbe aver contribuito a radicalizzare ulteriormente la protesta, segnalando che lo spazio per il dialogo si stava drammaticamente restringendo.

Il giorno successivo, 6 maggio, la situazione a Milano precipitò. Gli operai della Pirelli e di altre fabbriche cittadine diedero l’assalto a una caserma di via Napo Torriani nel tentativo di liberare un loro compagno che era stato arrestato nei giorni precedenti. La reazione della truppa fu immediata e brutale: i soldati aprirono il fuoco sulla folla, causando i primi morti e feriti nella capitale lombarda. Nello stesso giorno, in via Ponte Seveso, gruppi di manifestanti si mossero in maniera organizzata, intonando l’Inno dei Lavoratori, un chiaro segnale della crescente politicizzazione della protesta. La risposta dello Stato a queste prime manifestazioni di malcontento, caratterizzata da arresti e dall’uso della forza letale, invece di placare gli animi, ebbe l’effetto contrario di esasperarli, innescando un tragico circolo vizioso di protesta e repressione che sarebbe culminato nella strage dei giorni successivi. La strategia repressiva iniziale si dimostrò non solo inefficace, ma controproducente, alimentando la rabbia e la determinazione di una popolazione stremata dalla fame e dall’ingiustizia.

III. 7 Maggio 1898: Cronaca di una Giornata di Sangue a Milano

La mattina di sabato 7 maggio 1898 segnò l’inizio della fase più acuta e drammatica dei moti milanesi. Le strade della città, fin dalle prime ore, si riempirono di una folla composta prevalentemente da operai e operaie, molti dei quali provenienti dalle grandi fabbriche della periferia industriale. Di fronte al montare della protesta e nel timore di azioni violente contro gli stabilimenti, numerosi proprietari di opifici presero la decisione di anticipare il pagamento della settimana lavorativa ai propri dipendenti e di chiudere le fabbriche. Questa misura, dettata dalla paura, ebbe però l’effetto involontario di riversare nelle strade una massa ancora più cospicua di lavoratori, liberi dagli impegni lavorativi e quindi disponibili a ingrossare le file dei manifestanti, trasformando di fatto la protesta in uno sciopero generale di vaste proporzioni. La chiusura delle fabbriche, dunque, se da un lato mirava a prevenire disordini all’interno degli impianti, dall’altro contribuì ad amplificare la mobilitazione popolare, fornendo una base di massa ancora più ampia per gli scontri che sarebbero seguiti.

Si formarono cortei spontanei, privi di una direzione unitaria ma animati da una rabbia comune, che percorsero le principali arterie cittadine. Una parte dei manifestanti si diresse verso la stazione ferroviaria centrale con l’intento di bloccare la partenza dei treni, sui quali si riteneva erroneamente che venissero trasportati i giovani richiamati alle armi con il recente decreto.

Ben presto, la protesta assunse forme più organizzate e conflittuali. Per ostacolare i movimenti delle truppe governative, in particolare delle cariche di cavalleria, i manifestanti iniziarono a erigere barricate in diversi punti strategici della città, trasformando le vie e le piazze in improvvisati teatri di scontro. Uno dei primi e più significativi episodi di questo tipo si verificò in Corso Venezia, all’altezza dell’incrocio con Via Palestro. Qui, i dimostranti riuscirono a costruire una solida barricata utilizzando due vetture tranviarie rovesciate e mobili sottratti frettolosamente dall’abitazione del portiere del vicino Palazzo Saporiti. Dalle finestre e dai tetti delle case circostanti, la popolazione iniziò a lanciare tegole e altri oggetti contro i soldati che tentavano di avanzare. Altre barricate, più o meno improvvisate, sorsero rapidamente in corrispondenza delle principali porte della città: Porta Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Ticinese e Porta Garibaldi divennero altrettanti focolai di resistenza popolare.

È importante sottolineare, tuttavia, come la natura e la consistenza di queste barricate siano state oggetto di interpretazioni divergenti. Secondo alcune testimonianze contemporanee, tra cui quella autorevole di Eugenio Torelli Viollier, allora direttore del Corriere della Sera, molte di queste opere difensive avevano un carattere più “rettorico” che militare. Spesso venivano abbandonate frettolosamente all’avvicinarsi della truppa, per poi essere ricostruite una volta che i soldati si erano allontanati. Inoltre, la stragrande maggioranza dei manifestanti era disarmata, o al più armata di sassi, bastoni e tegole divelte dai tetti. Questa descrizione contrasta nettamente con la versione ufficiale fornita dalle autorità, che dipingeva i moti come un preordinato “movimento rivoluzionario”, e suggerisce una profonda sproporzione tra la reale minaccia rappresentata dai dimostranti e la brutalità della risposta militare che ne seguì.

Di fronte all’estendersi della protesta e all’incapacità delle forze di polizia ordinarie di contenere la situazione, le autorità civili presero decisioni che avrebbero segnato una svolta irreversibile verso la tragedia. Intorno a mezzogiorno del 7 maggio, il Prefetto di Milano, Antonio Winspeare, constatata l’impossibilità di gestire ulteriormente l’ordine pubblico con i mezzi a sua disposizione, decise di affidare pieni poteri al Generale Fiorenzo Bava Beccaris, comandante del III Corpo d’Armata di stanza a Milano. Questa decisione rappresentò di fatto un’abdicazione della gestione politica della crisi in favore di una soluzione puramente militare.

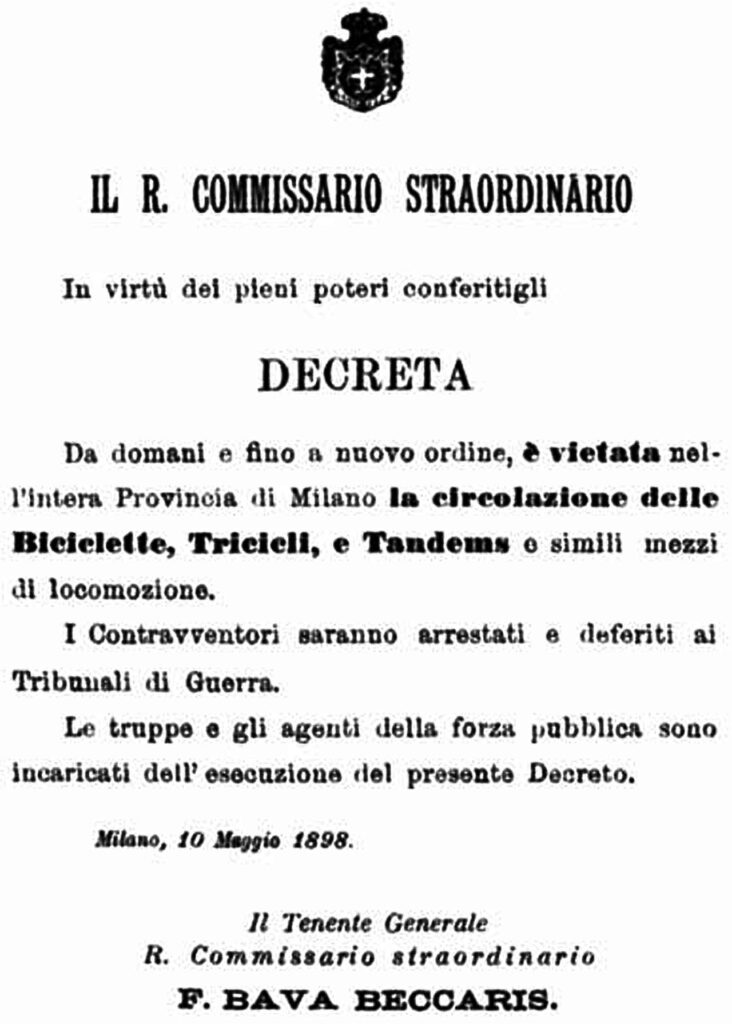

Il governo centrale di Roma, presieduto dal Marchese di Rudinì e con Giuseppe Zanardelli come Ministro dell’Interno, informato degli eventi milanesi attraverso dispacci che tendevano a enfatizzarne la gravità e a presentarli come l’inizio di una vera e propria insurrezione, non esitò ad avallare la linea dura. Con un telegramma inviato alle ore 16:30, il governo proclamò ufficialmente lo stato d’assedio per l’intera provincia di Milano, conferendo al Generale Bava Beccaris la carica di “commissario straordinario” con pieni poteri civili e militari. Al generale venne esplicitamente concessa l’autorità di adottare “le necessarie misure preventive ed esecutive per assicurare unità d’azione” e gli fu attribuita “l’alta direzione della sicurezza pubblica” su tutte le province lombarde. Tra le prime misure adottate vi furono l’immediata sospensione del traffico tranviario, per facilitare il movimento delle truppe, e l’istituzione di una rigida censura sui telegrammi privati che potessero contenere notizie relative ai disordini in corso. La rapidità con cui venne presa questa decisione e il coinvolgimento di una figura considerata “liberale” come Zanardelli indicano come anche le componenti teoricamente più aperte della classe dirigente fossero disposte, o si sentissero costrette, a ricorrere alla repressione più estrema di fronte a quella che veniva percepita come una minaccia esistenziale all’ordine costituito.

Una volta investito dei pieni poteri, il Generale Bava Beccaris agì fin da subito con estrema durezza e determinazione, con l’obiettivo dichiarato di soffocare nel sangue ogni forma di protesta. Impartì ordini inequivocabili ai suoi soldati: sparare sulla folla, composta indistintamente da uomini, donne, anziani e bambini, che manifestava nelle strade contro il carovita e per condizioni di lavoro più umane. Le truppe a sua disposizione, che ammontavano inizialmente a circa 2000 fanti, 600 cavalieri e 300 artiglieri, e che furono successivamente rinforzate, scatenarono una vera e propria caccia all’uomo per le vie della città. Le cariche di cavalleria si susseguirono, travolgendo i manifestanti e disperdendo i capannelli. L’esercito fece un uso massiccio e indiscriminato delle armi da fuoco, trasformando le strade di Milano in un campo di battaglia. Nella zona di Porta Ticinese, una delle più calde della protesta, il generale ordinò specificamente di aprire il fuoco contro la folla che si era radunata attorno alle barricate nel tentativo di difenderle.

Sebbene l’impiego più massiccio e tristemente celebre dell’artiglieria pesante, con cannoni e mitragliatrici puntati contro i dimostranti, sia documentato soprattutto per la giornata successiva, l’8 maggio, in particolare in Piazza Duomo, alcune fonti attendibili indicano che già nel corso del 7 maggio si registrarono spari di cannone contro le barricate e i manifestanti. Gli ordini impartiti da Bava Beccaris erano chiari e terribili: sparare “a vista” e “ad alzo zero”, ovvero mirando direttamente contro le persone. Piazza del Duomo, cuore simbolico della città, venne occupata militarmente, prefigurando la strage che vi si sarebbe consumata l’indomani. La sproporzione tra la presunta minaccia, rappresentata da una folla in gran parte disarmata e da barricate “rettoriche”, e la brutalità della risposta militare, con l’impiego di un ingente numero di soldati e di armi pesanti, suggerisce che la repressione non fu una semplice reazione all’escalation della violenza, ma una deliberata e preventiva dimostrazione di forza, una punizione esemplare volta a schiacciare il nascente movimento operaio e a terrorizzare l’intera popolazione.

Tabella 1: Cronologia degli Eventi Chiave – Milano, 6-7 Maggio 1898

| Data/Ora (approssimativa) | Evento/Azione dei Manifestanti | Risposta delle Autorità/Forze dell’Ordine | Luoghi Principali | Fonti Rilevanti |

| 6 Maggio | ||||

| Pomeriggio/Sera | Scioperi alla Pirelli e altre fabbriche, assalto caserma Napo Torriani per liberare arrestato, canti Inno dei Lavoratori | Truppa spara, primi morti e feriti a Milano. | Pirelli, Via Napo Torriani, Via Ponte Seveso | 2 |

| Sera | Breve dimostrazione | Dispersa senza ulteriori incidenti. | Piazza del Duomo | 10 |

| 7 Maggio | ||||

| Mattina | Strade piene di operai/e, formazione cortei, blocco treni stazione | Molti proprietari chiudono fabbriche pagando operai. | Vie cittadine, Stazione Centrale | 10 |

| Mattina/Pomeriggio | Erezione barricate con tram, mobili, lancio tegole dai tetti | Scontri, cariche di cavalleria, fucilate. | Corso Venezia/Via Palestro (Palazzo Saporiti), Porte cittadine (Venezia, Vittoria, Romana, Ticinese, Garibaldi) | 5 |

| Mezzogiorno circa | Prefetto Winspeare affida gestione ordine pubblico al Gen. Bava Beccaris. | Prefettura | 10 | |

| Pomeriggio (16:30) | Governo proclama stato d’assedio, pieni poteri a Bava Beccaris. Blocco tram, censura telegrammi. Ordine di sparare sulla folla. | Roma, Milano | 2 | |

| Pomeriggio/Sera | Resistenza popolare presso le barricate | Uso indiscriminato armi da fuoco, spari di cannone (secondo alcune fonti), occupazione militare di Piazza Duomo. Ordini di sparare “a vista”. | Porta Ticinese, varie vie, Piazza Duomo | 4 |

IV. I Protagonisti della Tragedia

La tragedia dei moti milanesi del maggio 1898 vide emergere figure chiave su entrambi i fronti, le cui decisioni e azioni determinarono il corso degli eventi e ne segnarono profondamente l’esito.

Le Forze della Repressione:

- Generale Fiorenzo Bava Beccaris: Fu l’indiscusso protagonista e il principale artefice della repressione militare. Comandante del III Corpo d’Armata, una volta nominato Commissario Straordinario con pieni poteri civili e militari, assunse il controllo totale delle operazioni a Milano. Fu lui a impartire l’ordine diretto e brutale di aprire il fuoco sulla folla dei manifestanti, senza distinzione di età o sesso, e ad autorizzare l’uso dell’artiglieria pesante, inclusi cannoni e mitragliatrici, contro le barricate e i dimostranti, specialmente nella giornata dell’8 maggio in Piazza Duomo. Per la sua condotta, definita dalle autorità una brillante operazione di ripristino dell’ordine, Bava Beccaris ricevette dal Re Umberto I la Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia e, poche settimane dopo, la nomina a Senatore del Regno. Questi riconoscimenti, percepiti dalla popolazione e dalle forze di opposizione come un’oltraggiosa approvazione del massacro, contribuirono a marchiarlo con l’infamante epiteto de “il macellaio di Milano” e rappresentarono un’esplicita approvazione politica della strategia del terrore, inviando un messaggio inequivocabile alla nazione sulla determinazione dello Stato a non tollerare alcuna sfida al suo ordine, anche a costo di stragi. Tale atto da parte della Corona sigillò, di fatto, il destino del sovrano e contribuì a radicalizzare ulteriormente l’opposizione.

- Antonio Starabba, Marchese di Rudinì: In qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, portò la responsabilità politica ultima della gestione della crisi. Approvò pienamente la linea dura adottata a Milano, avallando la proclamazione dello stato d’assedio e assicurando al Generale Bava Beccaris, attraverso una fitta corrispondenza telegrafica, il pieno sostegno del governo e l’incoraggiamento a proseguire con fermezza nella repressione. Tuttavia, la gravità degli eventi milanesi e le loro ripercussioni politiche portarono, il 28 maggio 1898, alla caduta del suo governo.

- Re Umberto I: Il sovrano appoggiò incondizionatamente e pubblicamente la repressione. Non solo conferì alte onorificenze a Bava Beccaris, ma si felicitò esplicitamente con il generale e con le truppe per l’efficacia e la risolutezza dell’azione militare. Questa sua aperta approvazione della strage fu una delle principali motivazioni che armarono la mano dell’anarchico Gaetano Bresci, che due anni dopo, nel luglio 1900, lo assassinò a Monza.

- Alessandro Asinari di San Marzano: In qualità di Ministro della Guerra, ebbe un ruolo cruciale nel coordinare, di concerto con Rudinì e Bava Beccaris, le operazioni militari, l’invio di rinforzi e la gestione logistica dell’intervento dell’esercito a Milano e nelle altre aree interessate dai tumulti.

Le Autorità Locali:

- Antonio Winspeare: Prefetto di Milano al momento dello scoppio dei moti. Inizialmente responsabile della gestione dell’ordine pubblico, si trovò ben presto sopraffatto dall’entità e dalla diffusione della protesta. Nel corso della giornata del 7 maggio, di fronte all’escalation degli scontri e all’impossibilità di mantenere il controllo con le forze di polizia ordinarie, decise di cedere i poteri al Generale Bava Beccaris. Successivamente, il Presidente del Consiglio Rudinì richiese a Bava Beccaris un giudizio sull’operato del prefetto, lasciando intendere un suo imminente pensionamento, segno di una valutazione negativa della sua gestione iniziale della crisi.

- Giuseppe Vigoni: Sindaco di Milano in carica durante i moti, esponente della Destra Storica. Dai documenti ufficiali, in particolare da un telegramma inviato da Bava Beccaris a Rudinì, emerge che il generale si dichiarò d’accordo con il Sindaco sulla necessità di proclamare lo stato d’assedio. Questo dettaglio suggerisce un certo consenso, o quantomeno un’adesione sotto pressione, da parte delle autorità municipali alla linea repressiva adottata dal governo centrale e dai comandi militari.

Le Vittime: Il Popolo Milanese e il Dibattito sulle Cifre:

Le vittime della brutale repressione furono principalmente operai, operaie, e lavoratori dei ceti popolari, ma tra i morti e i feriti si contarono anche donne, ragazzi e semplici cittadini che, per sventura o per “malsana curiosità” – come cinicamente affermò lo stesso Bava Beccaris nelle sue relazioni ufficiali – si trovavano ad assistere agli scontri dalle finestre delle proprie abitazioni o erano stati sorpresi dagli spari mentre transitavano per le vie della città.

Il bilancio ufficiale delle vittime fornito dalle autorità governative parlò di circa 80-81 morti e 450 feriti tra i civili, a fronte di soli 2 morti (uno dei quali, peraltro, colpito per errore dal fuoco amico o da una tegola caduta da un tetto) e 52 feriti tra le file delle forze dell’ordine. Tuttavia, queste cifre furono fin da subito contestate e considerate ampiamente sottostimate. Fonti non ufficiali, tra cui le testimonianze oculari raccolte dal giornalista e militante socialista Paolo Valera, e successive analisi storiche, indicarono un numero di vittime civili molto più elevato: Valera pubblicò un elenco di 118 nominativi di morti, ma altre stime arrivarono a ipotizzare fino a 300-350, o addirittura 500 morti, e circa un migliaio di feriti. Questa enorme discrepanza tra le cifre ufficiali e quelle alternative evidenzia la probabile volontà da parte delle autorità di minimizzare la portata della strage e di occultarne le reali dimensioni.

Figure Simbolo tra i Manifestanti e Oppositori:

- Muzio Mussi: Sebbene la sua morte sia avvenuta a Pavia il 5 maggio, e non direttamente a Milano, la sua figura divenne emblematica. Figlio di Giuseppe Mussi, noto esponente del radicalismo lombardo e futuro sindaco di Milano, Muzio fu ucciso dalle forze dell’ordine mentre tentava coraggiosamente un’opera di mediazione per prevenire scontri violenti. La sua tragica fine ebbe un forte impatto emotivo sull’opinione pubblica e contribuì ad alimentare l’indignazione e la protesta nei giorni successivi.

- Don Davide Albertario: Direttore del combattivo quotidiano cattolico intransigente “L’Osservatore Cattolico”, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dello Stato liberale e per la sua difesa degli interessi popolari. Durante la repressione, Don Albertario fu arrestato e il suo giornale venne sequestrato e soppresso. La sua vicenda dimostra come la repressione non si sia limitata a colpire esclusivamente gli ambienti socialisti o anarchici, ma si sia estesa anche a quei settori del mondo cattolico che, per ragioni diverse, erano percepiti come ostili o comunque non allineati con le politiche governative. Questo allargamento del fronte della repressione contribuì ad alienare ulteriori simpatie allo Stato.

- È importante sottolineare come, nonostante la vastità e l’intensità della protesta, non emersero figure di leader carismatici o di organizzatori riconosciuti alla testa dei moti di piazza. Le manifestazioni e gli scontri ebbero piuttosto il carattere di un’esplosione spontanea e in gran parte disorganizzata di rabbia popolare, alimentata dalla fame e dal senso di ingiustizia (“protesta dello stomaco”). Sebbene le organizzazioni socialiste, anarchiche e repubblicane avessero svolto un ruolo importante nella mobilitazione e nella propaganda nei mesi precedenti, non sembra che abbiano avuto la capacità o la volontà di dirigere militarmente gli scontri. Questa mancanza di una leadership chiara e unificata tra i manifestanti, se da un lato evidenzia la natura genuinamente popolare della rivolta, dall’altro potrebbe aver reso più difficile per le autorità trovare eventuali interlocutori per una de-escalation pacifica della crisi, spingendole ulteriormente verso la scelta della soluzione puramente militare e repressiva.

Tabella 2: Figure Chiave e Loro Ruolo nei Moti di Milano del 7 Maggio 1898

| Nome Figura | Ruolo/Affiliazione | Azione/Decisione Chiave del 7 Maggio (o correlata) | Conseguenza/Rilevanza | Fonti Rilevanti |

| Gen. Fiorenzo Bava Beccaris | Comandante III C.A., Commissario Straordinario | Ordine di sparare sulla folla, direzione repressione militare | Responsabile strage, onorificenze, “macellaio di Milano” | 10 |

| Antonio di Rudinì | Presidente del Consiglio dei Ministri | Approvazione linea dura, proclamazione stato d’assedio | Caduta del governo (28 Maggio) | 10 |

| Re Umberto I | Re d’Italia | Approvazione repressione, felicitazioni a Bava Beccaris | Radicalizzazione opposizione, assassinio nel 1900 | 2 |

| Antonio Winspeare | Prefetto di Milano | Affidamento poteri a Bava Beccaris | Trasferimento autorità, giudizio negativo e pensionamento | 10 |

| Giuseppe Vigoni | Sindaco di Milano (Destra Storica) | Accordo (presunto) sulla necessità dello stato d’assedio | Coinvolgimento autorità locale nella linea repressiva | 12 |

| Muzio Mussi | Figlio di Giuseppe Mussi (radicale), vittima a Pavia | Ucciso il 5 Maggio mentre tentava mediazione | Simbolo della repressione indiscriminata, impatto emotivo | 3 |

| Don Davide Albertario | Direttore “L’Osservatore Cattolico” (cattolico intransigente) | Arrestato, giornale sequestrato | Repressione libertà di stampa e dissenso cattolico, allargamento fronte malcontento | 2 |

V. L’Indomani della Strage: Repressione, Processi e Conseguenze Politiche

L’eco degli spari e delle cannonate del maggio milanese non si spense con la fine degli scontri. Al contrario, aprì la strada a una fase di dura repressione, a processi sommari e a profonde conseguenze politiche che avrebbero segnato la storia d’Italia negli anni a venire.

Il bilancio ufficiale delle vittime, come già accennato, fu oggetto di un acceso dibattito e di forti contestazioni. Le autorità governative tentarono di minimizzare la portata della strage, riportando circa 80-81 morti e 450 feriti tra i civili, a fronte di 2 morti e 52 feriti tra le forze dell’ordine. Tuttavia, stime alternative, basate su testimonianze dirette come quelle raccolte da Paolo Valera, che pubblicò un elenco nominativo di 118 caduti, e su altre ricostruzioni indipendenti, indicarono cifre drammaticamente più elevate, oscillanti tra i 300-350 e, secondo alcune fonti, fino a 500 morti, con un numero di feriti che avrebbe superato il migliaio. Lo stesso Valera avanzò il sospetto che, in molti casi, le autorità avessero deliberatamente occultato la reale causa di morte di numerose vittime per ridurre artificialmente il bilancio della repressione. Questa discrepanza numerica non è un mero dettaglio statistico, ma riflette la precisa volontà politica di celare la verità e di attenuare l’impatto sull’opinione pubblica di un massacro di cittadini inermi.

Con la proclamazione dello stato d’assedio, la città di Milano e la sua provincia piombarono sotto un regime di controllo militare ferreo. Vennero immediatamente imposte misure draconiane volte a soffocare ogni residua forma di protesta e a ristabilire l’ordine con la forza: fu decretato l’obbligo di consegnare tutte le armi da fuoco detenute da privati; vennero vietati gli assembramenti di qualsiasi natura e la circolazione nelle strade durante le ore notturne (generalmente dopo le 23:00); fu imposta la chiusura anticipata dei pubblici esercizi (alle ore 21:00); si ordinò ai cittadini di tenere chiuse le persiane delle proprie abitazioni in caso di scontri nelle vicinanze, sia per evitare vittime accidentali sia per impedire che dalle finestre si potesse sparare contro le truppe; infine, venne istituita una rigida censura preventiva su tutti i telegrammi in partenza e in arrivo, per controllare il flusso di informazioni relative ai disordini.

A queste misure restrittive seguì un’ondata di arresti di massa che colpì indiscriminatamente manifestanti, sospetti, militanti politici e sindacali, e semplici cittadini. Si stima che nella sola Milano siano state arrestate circa 2.000 persone. Il Generale Bava Beccaris, forte dei pieni poteri conferitigli, procedette con rapidità allo smantellamento sistematico di quella che veniva considerata l’infrastruttura organizzativa del dissenso. Venne decretato lo scioglimento della Camera del Lavoro di Milano, che all’epoca contava ben 109 società operaie affiliate (delle 44-46 sezioni che la componevano, 22 vennero sciolte specificamente perché avevano aderito al Partito Socialista Italiano). Analoga sorte toccò alla prestigiosa Società Umanitaria e a un numero impressionante di altre associazioni politiche progressiste, socialiste, repubblicane, operaie e di mutuo soccorso: le fonti parlano di un totale di 429 associazioni soppresse d’autorità in quel periodo. Questo attacco frontale alle organizzazioni dei lavoratori non mirava solo a punire i presunti responsabili dei disordini, ma rappresentava un tentativo organico da parte dello Stato conservatore di decapitare e disarticolare il movimento operaio, percepito come una minaccia esistenziale all’ordine sociale e politico vigente. La “paura” che aveva attanagliato la borghesia e le classi dirigenti di fronte all’esplosione della protesta popolare 4 si tradusse in una reazione statale volta a eliminare alla radice le fonti di tale paura.

La repressione colpì duramente anche la libertà di stampa e di espressione. Numerosi giornali d’opposizione vennero soppressi o sottoposti a stretta censura. Molti giornalisti, politici e intellettuali di spicco vennero arrestati e incriminati. Tra le figure più note finite in carcere si annoverano i leader socialisti Filippo Turati e Anna Kuliscioff, il deputato Andrea Costa, il giornalista e scrittore Paolo Valera, il direttore de Il Secolo Carlo Romussi, e il dirigente socialista Costantino Lazzari. Seguirono processi sommari, celebrati in gran fretta davanti ai tribunali militari, che inflissero condanne estremamente pesanti, spesso sulla base di accuse pretestuose o di prove inconsistenti. Filippo Turati e l’onorevole De Andreis, ad esempio, vennero condannati a ben 12 anni di reclusione.

Sul piano politico, le immediate conseguenze dei moti di Milano furono altrettanto significative. La gravità degli eventi e la brutale gestione della crisi da parte del governo acuirono i contrasti interni alla maggioranza e delegittimarono l’esecutivo. Il Ministro degli Esteri, Emilio Visconti Venosta, in dissenso con la linea adottata, presentò le proprie dimissioni, un atto che fu seguito, il 28 maggio 1898, dalle dimissioni dell’intero ministero guidato dal Marchese di Rudinì. Tuttavia, la caduta del governo Rudinì non segnò un’immediata inversione di rotta verso una politica più conciliante. Al contrario, essa rappresentò piuttosto una crisi della strategia repressiva “moderata”, aprendo la strada a tentativi ancora più marcatamente autoritari. Re Umberto I, infatti, affidò l’incarico di formare il nuovo governo al Generale Luigi Pelloux, un uomo di sua fiducia, proveniente dai ranghi dell’esercito e noto per le sue posizioni conservatrici. La scelta di Pelloux indicava la volontà della Corona e dei settori più reazionari della classe dirigente di proseguire, e se possibile inasprire, la stretta repressiva e di imporre con la forza una soluzione autoritaria alla crisi sociale e politica.

L’eco della strage di Milano e la successiva ondata repressiva ebbero una conseguenza tanto drammatica quanto, per certi versi, inevitabile: l’assassinio di Re Umberto I. Il 29 luglio 1900, nella vicina città di Monza, l’anarchico Gaetano Bresci, un operaio emigrato negli Stati Uniti e tornato in Italia con il preciso intento di compiere un atto di giustizia proletaria, uccise il sovrano con tre colpi di pistola. Bresci, al momento dell’arresto e durante il processo, dichiarò esplicitamente e con fermezza di aver voluto vendicare i morti innocenti di Milano del maggio 1898 e di aver inteso punire il Re per l’oltraggiosa onorificenza (la Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia) da lui conferita al Generale Bava Beccaris, il responsabile diretto del massacro. L’assassinio del Re rappresentò la conseguenza più tragica e diretta della repressione milanese e dell’atteggiamento di aperta approvazione tenuto dalla monarchia. Questo evento non solo chiuse drammaticamente un ciclo di violenza e vendetta, ma segnò profondamente la politica italiana, fungendo da potente catalizzatore per un cambiamento politico più ampio. Dimostrò tragicamente che la spirale di repressione e ritorsione era divenuta insostenibile e poteva minare le fondamenta stesse dell’istituzione monarchica, spingendo la parte più “avveduta delle classi dirigenti” e il nuovo sovrano, Vittorio Emanuele III, a cercare una via d’uscita più pragmatica e, in qualche misura, liberale dalla crisi di fine secolo.

Tabella 3: Bilancio delle Vittime e della Repressione – Moti di Milano, Maggio 1898

| Categoria | Cifre Ufficiali | Stime Alternative/Fonti Non Ufficiali (es. Paolo Valera) | Note/Dettagli | Fonti Rilevanti |

| Morti Civili | 80-81 | 118 (Valera); 300-350; fino a 500 | La maggior parte operai, donne, ragazzi, semplici passanti. | 4 |

| Feriti Civili | 450 | Circa 1000 | Molti non si recarono in ospedale per timore di arresti. | 4 |

| Morti Forze dell’Ordine | 2 | 2 | 1 guardia di sicurezza, 1 militare (probabilmente per fuoco amico o caduta tegola). | 4 |

| Feriti Forze dell’Ordine | 52 | 52 | 10 | |

| Arrestati | Non specificato ufficialmente per il solo 7 maggio | Circa 2.000 (totale moti Milano) | Operai, militanti politici, giornalisti, semplici cittadini. | 4 |

| Associazioni Sciolte | 429 (totale) | Camera del Lavoro di Milano, Società Umanitaria, circoli socialisti, repubblicani, operai. | 2 | |

| Giornali Soppressi/Censurati | Numerosi | “L’Osservatore Cattolico”, “Il Secolo” (temporaneamente), altri fogli d’opposizione. | 10 | |

| Condanne Emblematiche | F. Turati e De Andreis: 12 anni; P. Valera: 1 anno e 6 mesi; C. Lazzari: 1 anno; Don D. Albertario: condannato. | 2 |

VI. Eredità e Interpretazioni dei Moti Milanesi

I tragici eventi del maggio 1898 a Milano, e in particolare la giornata del 7 maggio, lasciarono un’impronta profonda e duratura sulla società, sulla politica e sulla coscienza collettiva italiana. Le loro conseguenze si proiettarono ben oltre l’immediato dopoguerra civile, influenzando il corso della storia nazionale per i decenni a venire.

Sul movimento operaio italiano, la brutale repressione ebbe un effetto ambivalente ma, in ultima analisi, formativo. Nell’immediato, certamente lo indebolì attraverso arresti di massa, lo scioglimento di centinaia di organizzazioni sindacali e politiche, la soppressione di giornali e la condanna di molti dei suoi leader più rappresentativi. Tuttavia, sul medio e lungo periodo, la memoria del “piombo di Bava Beccaris” e la consapevolezza della violenza di cui lo Stato borghese era capace per difendere i propri interessi di classe, contribuirono a rafforzare la coscienza antagonista del proletariato e la determinazione a proseguire la lotta per l’emancipazione sociale e politica. La repressione, per quanto dura, non riuscì a spegnere del tutto la vitalità del movimento: figure come Filippo Turati, pur condannate e incarcerate, vennero trionfalmente rielette al Parlamento nelle successive consultazioni elettorali, a testimonianza della resilienza e del radicamento delle idee socialiste tra vasti strati della popolazione. I moti del ’98, dimostrando la potenziale forza esplosiva del malcontento popolare, convinsero i settori più lungimiranti del movimento operaio della necessità di un’organizzazione ancora più solida e di una strategia politica più articolata.

Paradossalmente, i moti del 1898 e la loro tragica conclusione, culminata con l’assassinio di Re Umberto I nel luglio del 1900, sono considerati da molta storiografia come uno dei fattori catalizzatori che contribuirono all’avvento della cosiddetta “svolta liberale” e all’inizio dell’età giolittiana. Di fronte al fallimento della politica di pura repressione e al rischio di una destabilizzazione irreversibile delle istituzioni, una parte più “avveduta” e pragmatica della classe dirigente italiana, impersonata da figure come Giovanni Giolitti e Giuseppe Zanardelli, comprese che non era più possibile governare il paese ignorando o schiacciando sistematicamente le crescenti richieste provenienti dal mondo del lavoro. Si fece strada la consapevolezza che fosse necessario un cauto allargamento delle basi sociali dello Stato, attraverso una maggiore tolleranza nei confronti delle organizzazioni sindacali e una gestione meno brutalmente repressiva dei conflitti sociali, purché questi rimanessero entro limiti considerati accettabili per l’ordine costituito.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare come questa “svolta liberale” giolittiana sia stata caratterizzata da profonde cautele e da non poche contraddizioni. Gli stessi Giolitti e Zanardelli, che ne furono i principali artefici, avevano in passato approvato o addirittura partecipato attivamente a misure repressive nei confronti del movimento operaio e contadino. L’uso dell’esercito per il mantenimento dell’ordine pubblico e per la repressione degli scioperi, sebbene attuato con minore brutalità rispetto agli eccessi del 1898, continuò a essere una pratica diffusa anche durante l’età giolittiana. Se da un lato non si pensò più a uno scioglimento sistematico e generalizzato dei sindacati e delle Camere del Lavoro, dall’altro le tensioni sociali rimasero elevate e la risposta dello Stato, pur meno apertamente violenta, fu spesso orientata a depotenziare le ali più radicali del movimento operaio, cooptandone le componenti riformiste in una strategia più sofisticata di controllo sociale e di mediazione degli interessi. I moti del ’98, in questo senso, furono una lezione cruciale per Giolitti, che comprese la necessità di questa nuova strategia per garantire una maggiore stabilità, indispensabile per lo sviluppo economico del paese.

La memoria e l’interpretazione dei moti milanesi del 1898 sono state, e per certi versi continuano a essere, un terreno di confronto e di dibattito storiografico, riflettendo le diverse sensibilità politiche e culturali che hanno attraversato la società italiana nel corso del XX secolo e oltre. Inizialmente, soprattutto negli ambienti conservatori e filogovernativi, prevalse una lettura che tendeva a giustificare la repressione come un atto necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico di fronte a una presunta e imminente minaccia rivoluzionaria, fomentata da agitatori socialisti e anarchici. Successivamente, in particolare a partire dalla seconda metà del Novecento e con l’affermarsi di una storiografia più attenta alle dinamiche sociali e alle istanze delle classi subalterne, si è imposta un’interpretazione decisamente più critica. Questa lettura vede nei moti del 1898 l’espressione di una giusta e disperata protesta popolare contro la miseria, la fame e l’ingiustizia, e considera la repressione attuata da Bava Beccaris come un atto di violenza statale sproporzionata e ingiustificata. Alcuni storici hanno interpretato gli eventi di quel tragico maggio come un “colpo di coda” degli ambienti più retrivi e conservatori della classe dirigente liberale e della monarchia sabauda, un ultimo, disperato tentativo di arginare con la forza l’avanzata del movimento operaio e delle idee socialiste. La divergenza nelle interpretazioni storiografiche non è, dunque, un mero dibattito accademico, ma riflette il persistente conflitto sulla narrazione nazionale italiana e sul ruolo che la violenza politica ha avuto nella sua storia. La memoria dei fatti di Milano è ancora oggi un terreno di contesa ideologica, che interroga la coscienza civile sul rapporto tra cittadini e Stato.

L’impatto dei moti si estese anche al mondo dell’arte e della cultura. Artisti sensibili alle tematiche sociali, come il pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, furono profondamente influenzati dalla drammaticità di quegli eventi e dalla crescente consapevolezza della questione operaia. Si ritiene che la visione della folla dei lavoratori in marcia e la memoria delle repressioni abbiano contribuito a ispirare la realizzazione del suo capolavoro, “Il Quarto Stato”, opera simbolo dell’ascesa della classe operaia come nuovo soggetto storico e politico.